鉴定明代官窑瓷器瓷器上门现金交易

- 面议

- 2025-01-30 11:37:55

- 瓷器鉴定

- 电话联系 13031156616

- 北京聚宝荟艺术品鉴定中心

信息介绍

详细参数

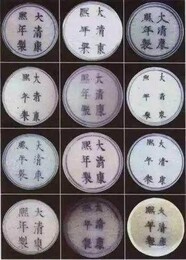

通过观察彩釉的析出层(色彩浅淡的纹饰周围釉彩析出层很少,肉眼难以观测得到,但用湿手一抹,在薄薄的清水层上立即便浮现出来。新瓷没有这种特点),以及眼观手摸细辨釉光,从而不至于买假上当。正是由于这种鉴识釉光的“门秘术”,才使得自己在各式“高仿”之前捂住了腰包,免遭无谓的损失。

声明:分享好文章,传递正能量。本着传播收藏文化为宗旨,图文、背景音乐选自网络,文化艺术

《格古要论》

格古要论是中国现存早的文物鉴定专著。明曹昭撰。曹昭字明仲,江苏松江(今属上海)人,生卒年不详。全书共三卷十三论。上卷为古铜器、古画、古墨迹、古碑法帖四论;中卷为古琴、古砚、珍奇(包括玉器、玛瑙、珍珠、犀角、象牙等)、金铁四论;下卷为古窑器、古漆器、锦绮、异木、异石五论。《格古要论》是明代存世早的一部论述文物概述、名玩优劣、作伪手法和真伪鉴别的文物鉴赏专著。

蓝浦《景德镇陶录》

清景德镇人氏蓝浦原著,六卷,后经弟子郑廷桂增补为八卷,另加入卷首《图说》和卷尾《陶录余论》共十卷,在嘉庆二十年(1815年)由异经堂刻印刷出版(四册一函)。

《拜经楼集》。

该书上卷分原始、选材、本艺、家溯四个部分,介绍制陶的基本工艺和制作家。

下卷分丛谈、文翰两部分。丛谈是有关制陶、用陶、品茗的杂记;文翰则列举有关宜兴陶器的著述、诗文,例如周容的《宜兴瓷壶记》、沈子澈的《茗壶铭》、朱彝尊的《陶砚铭》、汪森的《茶壶铭》、吴梅鼎的《阳羡茗壶赋》和熊飞的《坐怀苏亭焚北铸炉以陈壶徐壶烹洞山岕片歌》等二几种。

《阳羡名陶录》是作者“雅慕诸人名,欲访求数器,破数十年之功”(吴骞序)所得,是研究我国及宜兴

发展历史的宝贵史料,在我国工艺技术史上占有要地位。

清末民初,随着清王朝的覆灭,原来蒙于清宫的大批瓷器呈现于世。另一方面,由于帝国主义列强对中国的侵略,许多瓷器流失海外。在这种情况下,一批知识分子出于对祖国传统文化的热爱而开始了对瓷的研究。下面的几部陶瓷鉴赏著作即产生于这一时期。

陈浏

陈浏,字亮白,号寂园叟,江苏江浦人,生卒年不详。清朝末年,陈浏曾在北京居住了20余年,每日与友人往来唱和,鉴赏古董。该书即是他将日常所见瓷器及个人鉴赏瓷器的心得结合当时商业方面的霈求与价值所作的笔记,尚未归纳整理;但对于瓷器的形制、釉色、款识、颜色等方面的描述及鉴别颊有见地,对于今天研究某些品类的瓷器及对外贸易的历史也有一定的参考意义。

许之衡

饮流斋说瓷》

许之衡,字守白,广州人,生年不详,卒于1925年。许早年毕业于日本明治大学,归国后任北京大学国文系教授及研究所国学门导师等,在中国古代词曲的研究上颇有成就,著有《中国音乐小史》、《中国戏剧研究讲义》、《曲律易知》等书。该书是他在吸收前人陶瓷研究成果的基础上撰写的。全书共十篇,即概说、说窑、说胎釉、说彩色、说花绘、说款识、说瓶罐、说杯盘、说杂具、说疵伪。此书条理性强,文字简练,尤其是对某些瓷器品种的名称、釉色的分类详细之至。尽管研究陶瓷不是许氏所长,但该书对瓷器鉴赏的阐述却有不没之功。书中考证也有失实之处,如“年窑”应为“年希尧”,作者误订为“年羹尧等。

- 瓷器鉴定

- 黄釉古玩

- 电话联系