米芾字画拍卖价格字画上门收购

- 面议

- 2025-02-24 05:23:11

- 字画鉴定

- 电话联系 13031156616

- 北京聚宝荟艺术品鉴定中心

信息介绍

详细参数

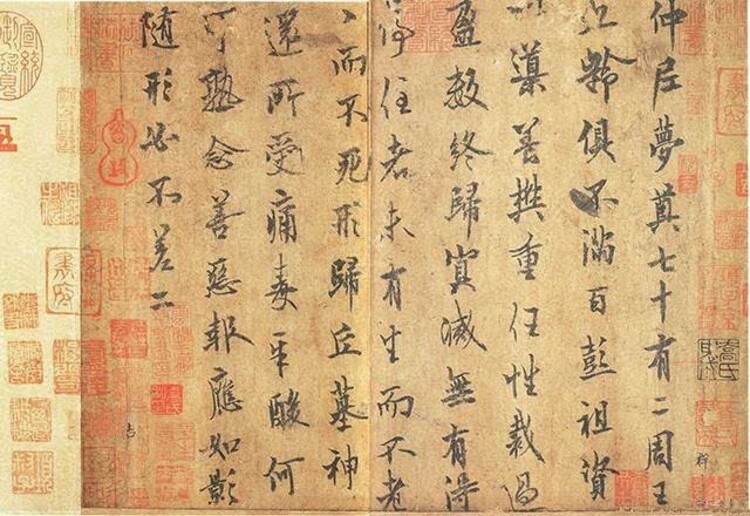

书画作伪简述

有比较才能鉴别。要知道真,知道假。

伪造书画,历史甚早。据记载,东晋时代的张翼,就摹仿过王羲之的书法。六朝时代,已有人员负责鉴定书画。宋代开始,书画作伪流为风气,到了明清,愈见盛行,有所谓“后门造”“臣字款”(以上北京地区伪造品)、“苏片”“山塘片”“钦家款”(以上苏州地区伪造品)、“绍片”(绍兴地区伪造品)、“扬州造”、“上海造”、“广东造”以及“詹货”(明朝浙江詹仲和及其子孙的伪造品)、“长沙货”、“开封货”等名称

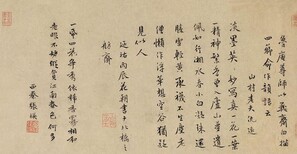

代笔。也叫作“捉刀”。历史上君臣、父子、夫妻、师徒、朋友之间代笔的事例屡见不鲜。多数情况是出于书画家本人因为请求的太多,应接不暇,只好请别人“捉刀”。例如明代董其昌叫赵左、珂雪、赵泂、吴振、吴翘、叶有年、沈士充等人代笔;清代金农叫项均、罗聘、陈彭等人代笔;赵之谦请王庭训代笔,等等。严格讲,代笔经过本人同意,不能算作伪品。同时,代笔的作品中也有本人添过画笔或自题名款的,假中有真,真中有假。例如《文物》1981年第8期介绍的金农《梅花图册》,我认为是罗聘的代笔,每幅题字则出于金农之手。这件作品画假字真,梅花虽属代笔,但有艺术水平,不能与伪品相提并论。

上述六种类型中,容易碰到的是种“改头换面”和第三种“模仿伪造”。此外,还有利用近代印刷字画,漂去油渍,添笔加色,冒充真迹的。更有似假非假,定真非真的,例如清代费丹旭的学生蒋升旭,字画逼近他的老师,落款“升旭”两字给人以“丹旭”的错觉,有人就误定为费丹旭的作品。在鉴定实践中还可以碰到不少五花八门的问题,这里就不再一一列举了。各种类型的伪作,是很好的反面教材。了解它,熟悉它,可以帮助我们提高辨别能力,进一步做好书画鉴定工作。

有没有关通过而第二关通不过的作品呢?有,数量也不少。这类伪品,情况比较复杂,要具体分析种种可能:代笔;同时代人伪造;古董商把同时代的小名头书画家作品,裁割添款,冒充大名头书画家的作品;被后人错误定名……鉴定这类作品,难度比较大,要反复审看,认真研究,仔细推敲。曾见彩色影印唐伯虎临《韩熙载夜宴图》卷,时代风格相符,而且画卷上唐伯虎所题七绝诗两首,书法也是真的,关通得过,但是绘画的个人风格有问题。卷中所画人物,形象较为刻板,衣纹线条显得单薄,设色鲜艳有余,沉着不足,带有俗气。我认为这一卷应是出于明朝中期一位职业画师之手,唐伯虎在画上题了诗。这是一卷残缺不全的临摹本,可能原有原画家署名,被作伪者有意割去,冒充唐伯虎画;也有可能流传过程中受损残缺,被后人误定为唐伯虎的作品。这卷画,时代是够五,画得很认真,有一定艺术水平,虽非唐伯虎真迹,也算是一件难得的古画了。

由于时代风格是一定历史条件下的产物,因此,它在艺坛上具有支配力量,任何书画家都要受到它的影响和制约。举例来说,汉朝书法家陈遵,决不能写出楷书来,为什么?道理很简单,因为楷书要到唐朝颜真卿、柳公权时代才完全摆脱隶意,真正确立。中国绘画史上赫赫有名的东晋顾恺之,是六朝三大画家之一,可是从他的《女史箴图》卷、《洛神赋图》卷(都是早期摹本)来看,人物画得不错,山水却很幼稚,画树像“伸臂布指”,画水则“水不容泛”,人大于山,比例也不恰当。这并不奇怪,因为东晋顾恺之时代,山水画还没有成熟。再如唐朝晚期孙位《竹林七贤图》残卷(旧题《高逸图》卷),是现存国内的浙江古代画家中早一件珍品,人物描绘得非常生动,树石却并不高明,同样也是这个道理。

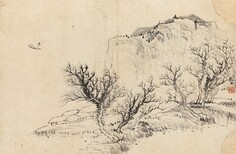

南宋 水墨《十六罗汉图》卷(局部) 佚名 西泠印社藏

至于印章(包括书画家印章和鉴赏家、收藏家印章)、题跋、纸绢、装潢、著录等,有时也起到辅证作用,而在特定条件下,对断代、断人,还能起到决定作用。不过,总的来说,这些辅助依据毕竟还是次要的。过去有些人把印章、著录等看成是辨真伪的主要依据,这是反客为主,容易失误,有时甚至起反作用。例如,1979年浙江省举办古代绘画联展,我们向杭州借展一件所谓明朝张瀚的《十六罗汉图》卷。卷上有张瀚图章,卷后有清康熙年间杭州翁嵩年题跋,定为明朝张瀚所作。其实,卷中罗汉、树石的画法,接近南宋梁楷、牧溪一路;龙、虎的造型和笔法,与日本保存的牧溪《龙》《虎》二图基本一致,这卷画应是南宋晚期的作品。张瀚是明朝嘉靖年间杭州人,官至吏部尚书,史传上说他画山水绝似元朝吴仲圭。无论时代、题材和技法,都与《十六罗汉图》卷对不起头来。画卷上张瀚图章当是收藏印,翁嵩年鉴定不确。我们把明画改定为宋画,公开展出,得到了学术界承认,主要就是依据时代风格和个人风格。1949年以来,浙江发现宋画不过几件,这卷宋画,我们如果迷信印章和前人题跋,势必沿袭旧误,仍把它当成明画,给工作带来损失。总之,鉴定书画主要把好时代风格和个人风格关,这是经过反复实践,从不断总结经验教训中得出来的结论。

- 字画鉴定

- 当代国画

- 电话联系